![]()

La digestione Tappe della digestione

Vista Implantologia di lenti oculari La percezione del colore e le proprietà della luce

Tatto Anatomia della lingua Gusto Olfatto

Epifisi o ghiandola pineale Ipofisi o ghiandola pituitaria Surrenale Tiroide Schema della tiroide

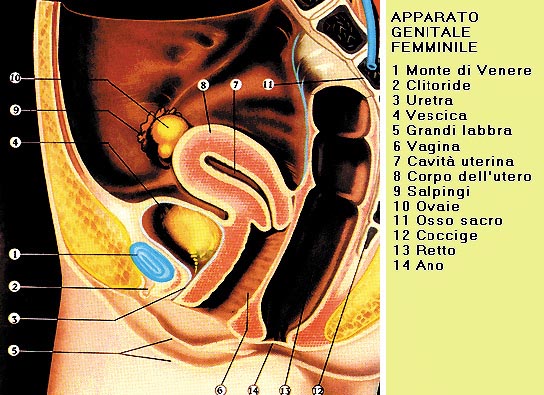

Timo Paratiroidi Pancreas Ovaia Apparato genitale femminile Testicolo Apparato genitale maschile Gli organi sessuali

![]()

![]()

Le ghiandole endocrine Il sistema circolatorio L'apparato locomotore Il sistema nervoso Il sistema respiratorio L'apparato digerente Il sistema endocrino Sistemi escretori

ITINERARI - LE ORIGINI - BIOLOGIA - IL CORPO UMANO

INTRODUZIONE

Per mantenersi in vita e riprodursi tutti gli esseri viventi devono assolvere numerose funzioni.Negli organismi più semplici è la cellula stessa, che li costituisce, ad assolverle tutte grazie ai piccoli organismi citoplasmatici.

Se cellule aventi la stessa funzione si riuniscono, collegate da una quantità variabile di materia intercellulare, si formano tessuti (osseo, muscolare ecc.).

Tessuti diversi combinati tra loro forniscono l'unità funzionale detta organo (rene, fegato, cuore, ecc.).

I diversi organi insieme formano apparati.

Negli organismi più complessi, animali o piante superiori, le funzioni sono sostenute da apparati cioè da sistemi di organi con caratteristiche specifiche ed in rapporto tra loro.

A seconda che gli apparati servano a sostenere l'insieme dei fenomeni metabolici (assunzione di sostanze, loro elaborazione ed eliminazione dei residui) o siano utili per stabilire rapporti con altri organismi e con l'ambiente si possono distinguere apparati della vita vegetativa e apparati della vita di relazione.

Dei primi fanno parte l'apparato digerente, l'apparato circolatorio, l'apparato respiratorio e l'apparato escretore; dei secondi il sensoriale, il nervoso e il muscolare.

Il sistema nervoso inoltre, insieme con quello endocrino (ghiandolare) serve a coordinare tutte le funzioni.

Sono apparati anche le strutture di protezione e sostegno del corpo (apparato tegumentario e scheletrico), quelle sessuali e di riproduzione.

![]()

![]()

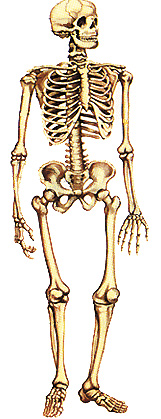

LE OSSA

L'organismo umano, come tutti gli altri organismi pluricellulari, non sarebbe in grado di crescere oltre un determinato limite se non possedesse una qualche struttura rigida di sostegno.Senza un'impalcatura infatti il corpo si ripiegherebbe su se stesso.

Questa struttura di sostegno, chiamata scheletro, è più o meno complessa a seconda del grado di evoluzione dell'organismo;

può essere esterna (esoscheletro), come negli artropodi, o interna (endoscheletro) come nei vertebrati.

Esiste anche un dermascheletro, cioè uno scheletro formato da placche ossee o calcaree originato dal derma, uno strato immediatamente inferiore all'epidermide.

Tra i vertebrati le tartarughe, gli armadilli hanno un dermascheletro.

Lo scheletro ha anche la funzione di permettere il movimento e di proteggere parti dell'organismo o organi interni delicati.

L'uomo come tutti i vertebrati ha uno scheletro interno, fornito di articolazioni e flessibile, formato da tessuto osseo.

L'osso consiste di una notevole quantità di cellule immerse in una sostanza inorganica minerale, molto dura;

le cellule sono collegate le une alle altre da una serie di canalini intrecciati che comunicano contemporaneamente con i vasi sanguigni.

Questa rete di canali assicura il nutrimento del tessuto.

Le sostanze minerali, principalmente fosforo e carbonato di calcio, garantiscono all'osso la durezza e la solidità necessaria alla sua funzione di sostegno.

La formazione di un tessuto osseo sano e resistente dipende dall'alimentazione.

Se fin da piccoli non si assume con il cibo una sufficiente quantità di vitamine e sali minerali le ossa rimangono molli e si deformano. Questo tipo di malattia si chiama rachitismo.

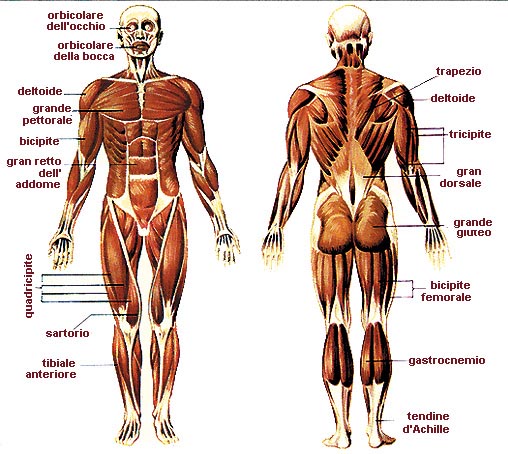

I MUSCOLI

Il tessuto muscolare è costituito da cellule specializzate in cui si è evoluta la capacità di contrarsi producendo un movimento.Come negli altri animali, anche nell'uomo esistono tre tipi di tessuto muscolare:

quello striato che si contrae con un atto volontario, quello liscio che si contrae indipendentemente dalla volontà dell'individuo (muscolo involontario) e quello cardiaco che è striato, ma si contrae involontariamente.

Le fibre striate sono più lunghe di quelle lisce.

I muscoli volontari rivestono tutto lo scheletro e rappresentano la sagoma del corpo umano;

sono costituiti da una serie di fasci disposti in vari strati che inseriti sulle ossa dello scheletro ne assicurano il movimento.

I muscoli sono abitualmente disposti a coppie:

cioè per tanti muscoli che provocano ad esempio la flessione di un arto, ve ne sono altrettanti che ne provocano l'estensione.

I muscoli producono una enorme quantità di lavoro e consumano una notevole dose di energia.

Nel corso del lavoro però si accumulano anche sostanze tossiche, come per esempio l'acido lattico, che se superano un certo limite non vengono più eliminate ad un ritmo sufficiente.

A questo punto si ha la stanchezza che è il segno di una muscolatura affaticata e intossicata dall'eccessivo lavoro.

Le articolazioni rappresentano la zona di contatto fra le varie ossa, cioè la superficie su cui si attua il movimento.

Esistono articolazioni molto mobili ed altre meno mobili o addirittura fisse.

Sono articolazioni mobili quelle delle braccia e delle gambe, delle mani ecc., mentre per esempio l'articolazione fra le varie vertebre è praticamente fissa;

ciò rende possibile il portamento eretto.

I principi che sottendono alla contrazione muscolare

LO SCHELETRO

Lo scheletro di un individuo adulto è costituito da un numero ragguardevole di ossa, più di 200, di cui alcune sono uguali a due a due e simmetriche, come per esempio le ossa delle braccia, delle gambe, delle mani e dei piedi, mentre le altre sono uniche e mediane come lo sterno, le vertebre, la mandibola. Quando l'individuo è giovane e deve ancora crescere le ossa non sono completamente rigide: presentano in genere alle estremità, delle parti molli che rappresentano le zone di crescita: questa zona più morbida si chiama cartilagine. Alcune zone del corpo rimangono cartilaginee per tutta la vita: questo succede per esempio per la punta del naso e per i padiglioni delle orecchie. Le ossa non sono compatte; esse possiedono, all'interno, delle cavità piene di una sostanza gelatinosa gialla o rossastra, che costituisce il midollo osseo. L'asse dello scheletro è costituito dalla colonna vertebrale, che consiste in una serie di piccoli blocchi ossei sovrapposti, le vertebre, ad esse sono collegate tutte le altre parti dello scheletro: cranio, arti superiori, torace, bacino e arti inferiori. Sulla estremità superiore della colonna è appoggiato il cranio il quale ha una struttura mista. Mentre la scatola cranica che racchiude il cervello rappresenta una specie di esoscheletro, le ossa della faccia situate anteriormente sono, come tutto il resto della struttura ossea, un endoscheletro. Le ossa della faccia sono tutte leggermente incurvate; ciò contribuisce a conferire l'aspetto rotondeggiante alla testa e garantisce una maggiore resistenza agli urti. Al di sotto del cranio è inserito il torace con le appendici costituite dagli arti superiori. Il torace è delimitato dalle costole e dallo sterno, che proteggono il polmone e il cuore contenuti nell'interno. Durante la respirazione le costole si sollevano e permettono ai polmoni di gonfiarsi d'aria. Quando i polmoni si svuotano le costole tornano alla primitiva posizione. L'arto superiore è connesso al torace per mezzo della clavicola e della scapola. Questo sistema di ossa assicura il movimento delle braccia. Nella parte inferiore del corpo è situata una seconda cavità delimitata posteriormente dall'osso sacro e lateralmente dalle ossa delle anche. Il bacino (detto così per la sua concavità) contiene gli organi addominali; in questa sua funzione è aiutato da una robusta muscolatura. Al bacino sono collegati gli arti inferiori. Mentre fra i vari tipi di ossa non esistono sostanziali differenze fra l'uomo e la donna, il bacino generalmente è più largo nella donna e presenta una maggiore inclinazione: risulta così adatto a contenere il feto nel corso della gravidanza. Se si confrontano fra loro gli arti inferiori e superiori, si notano notevoli somiglianze. Nonostante la differenziazione delle funzioni fra i due tipi di arti, esiste infatti una spiccata simmetria: tutti e due sono formati da tre ossa lunghe. Due sono parallele e collegate a un complesso di ossa particolari: il calcagno e il torso del piede, su cui poggia tutto lo scheletro, e il carpo e le dita della mano, che garantiscono ampie possibilità di moto e quindi di rapporto con gli oggetti circostanti. Nonostante il notevole numero di ossa di cui è composto e la varietà della loro forma, lo scheletro non è di per sé un sistema mobile: la mobilità è assicurata dai muscoli e dalle articolazioni. I muscoli hanno una duplice funzione: rendono possibile il movimento e offrono sostegno agli organi contenuti nella cavità. In genere i muscoli scheletrici sono uniti alle ossa per mezzo di fasci resistenti e non elastici di tessuto che vengono chiamati tendini.![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

LA RESPIRAZIONE

Nell'uomo il sistema respiratorio, oltre che dai polmoni, è formato dagli organi attraverso i quali l'aria viene convogliata ad essi. L'aria penetra nel sistema respiratorio attraverso il naso o la bocca, quindi attraverso la faringe, la trachea, i bronchi con tutte le loro fini diramazioni giunge ai polmoni. Il naso, è un organo piuttosto complesso che assolve anche la funzione dell'odorato. Esso è costituito da una cavità ossea, rivestita di cellule cigliate, con molte diramazioni che penetrano nelle ossa della faccia. L'aria, entrando dal naso, deposita le particelle di polvere, che può contenere sulla barriera di peli posta all'ingresso, e contemporaneamente viene riscaldata e umidificata. Superata la barriera del naso l'aria penetra nella faringe (in greco significa gola) ed entra nella trachea. L'apertura superiore della trachea possiede una specie di coperchio cartilagineo, detto epiglottide, che si chiude ogni qualvolta l'individuo inghiotte qualcosa, e impedisce che il cibo penetri nelle vie aeree. La trachea è un tubo rigido che si dirama dapprima in due grossi tronchi (bronchi) ciascuno dei quali penetra in un polmone; qui ciascuno dei grossi bronchi si divide in ramificazioni sempre più piccole, i bronchioli, che sfociano nelle minuscole cavità degli alveoli polmonari. Le delicate e sottilissime pareti degli alveoli sono in pratica costituite da un solo strato di cellule piatte coperte da un sottile velo di liquido e rivestite da una rete di capillari. Il sangue che dal cuore arriva ai polmoni è saturo di anidride carbonica: l'aria contenuta negli alveoli, al contrario, è ricca di ossigeno. L'ossigeno e l'anidride carbonica vengono scambiati attraverso le cellule umide che rivestono gli alveoli; il sangue che esce dai polmoni per raggiungere l'atrio sinistro ha un bel colore rosso brillante, questo sta a indicare che è ricco di ossigeno. La struttura particolare dei polmoni permette che lo scambio dei gas avvenga nello spazio di pochi secondi: infatti essi mettono a contatto dell'aria un'enorme superficie di tessuto. In un uomo adulto la superficie dei polmoni, calcolata sommando le aree di tutti gli alveoli, è di circa 90 m². I polmoni sono racchiusi all'interno della cavità toracica. La muscolatura che collega le costole e le altre varie strutture della cassa toracica rivestendole, si contrae e si rilascia, e i movimenti di espirazione ed inspirazione influiscono sulla pressione interna dei polmoni. In questo modo si creano delle correnti d'aria dall'interno del torace verso l'esterno e viceversa. L'insieme dei movimenti inspiratori ed espiratori costituisce il meccanismo della respirazione. Durante la inspirazione si dilata la gabbia toracica; in questo modo diminuisce la pressione del gas presente all'interno dei polmoni. Ciò provoca l'afflusso di aria dall'esterno. Durante l'espirazione la gabbia toracica si restringe e aumenta la pressione del gas contenuto nei polmoni che diventa superiore a quella esterna. Così l'aria fuoriesce. La tosse e gli starnuti sono attività respiratorie modificate, con le quali si eliminano secrezioni mucose, particelle di polvere o altro materiale delle vie respiratorie. Vi sono differenze nel meccanismo respiratorio tra uomo e donna. Nell'uomo durante l'inspirazione il diaframma si abbassa in misura maggiore di quanto avvenga nella donna nella quale la respirazione è prevalentemente toracica. Questo diverso meccanismo offre un vantaggio durante la gravidanza: un eccessivo abbassamento del diaframma rischierebbe di ridurre lo spazio riservato al feto.I meccanismi che regolano la respirazione

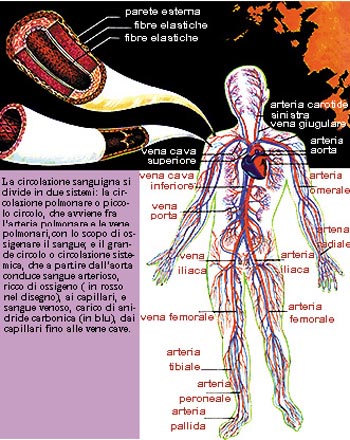

LA CIRCOLAZIONE DEL SANGUE

La circolazione sanguigna fu scoperta 350 anni fa da un medico inglese, William Harvey (1578-1657). Egli aveva imparato all'università che il sangue aveva nei vasi sanguigni un movimento di flusso e riflusso simile a quello delle onde su una spiaggia, ma questa interpretazione non andava d'accordo con il fatto che i vasi e il cuore dell'uomo e di alcuni animali presentavano nelle pareti delle piccole tasche sovrapposte. Harvey sezionò molti animali vivi e descrisse esattamente ciò che aveva osservato: sulla base delle sue osservazioni egli affermò che il cuore funzionava come una pompa che spingeva il sangue attraverso le arterie e queste lo trasportavano agli organi; dagli organi poi le vene riportavano il sangue al cuore. Harvey riteneva quindi che il sangue circolasse. Harvey chiamò valvole i piccoli lembi a forma di tasche osservate nelle pareti di alcuni vasi e cercò di darne una spiegazione logica. Compì molti esperimenti e concluse che le valvole facevano in modo che il sangue circolasse sempre in una stessa direzione senza rifluire dentro le vene. Tuttavia Harvey, pur essendo fermamente convinto della circolazione sanguigna, non era riuscito a dimostrare la connessione fra arterie e vene. Ciò era dovuto al fatto che i capillari sono troppo sottili per poter essere visti ad occhio nudo. La teoria della circolazione di Harvey fu dimostrata, quando, servendosi del microscopio, il medico e biologo italiano Marcello Malpighi (1628-1694) poté mettere in evidenza la circolazione nei capillari. Gran parte del sangue dell'organismo compie un giro completo dal cuore ai tessuti e di nuovo al cuore in meno di un minuto. Il muscolo cardiaco fornisce l'energia per la circolazione facendo sì che il cuore batta circa 100.000 volte al giorno. Il cuore è un organo impari, cioè unico, ed è situato nel torace immediatamente dietro lo sterno, piuttosto spostato verso sinistra. Si trova quindi in rapporto con i polmoni e con il diaframma, la struttura muscolare che separa la cavità toracica da quella addominale. Il cuore umano è diviso in quattro cavità: due superiori chiamate atrii e due inferiori chiamate ventricoli. Ciascuno dei due atrii comunica con il ventricolo sottostante attraverso due valvole: la valvola tricuspide fra atrio e ventricolo destro e la valvola mitrale fra l'atrio e il ventricolo sinistro. In questo modo le due metà del cuore pompano il sangue in maniera indipendente. Al cuore confluiscono alcuni grossi vasi attraverso i quali il sangue giunge al cuore e ne viene riemesso. Per rendersi conto del lavoro del cuore, che è piuttosto complesso, si può immaginare di seguire il sangue a partire dall'atrio destro. Durante la fase di rilassamento, detta di diastole, esso si riempie di sangue che proviene dai distretti superiori e inferiori del corpo attraverso le due vene cave. Attraverso la valvola tricuspide il sangue penetra nel ventricolo destro che con un movimento di contrazione (sistole) lo pompa in un grosso vaso detto arteria polmonare. Questa arteria attraverso tutta una serie di ramificazioni sempre più piccole porta il sangue ai polmoni dove si ha lo scambio dell'anidride carbonica e dell'ossigeno. Il sangue ossigenato raggiunge nuovamente il cuore attraverso le vene polmonari, ma viene questa volta immesso nella parte sinistra dell'organo, prima all'atrio sinistro e poi attraverso la valvola mitrale nel ventricolo sinistro. La contrazione del ventricolo sinistro spinge il sangue ossigenato o arterioso nella più grossa arteria del corpo che è l'aorta. Qui ha inizio la grande circolazione, detta così in confronto alla piccola circolazione o circolazione polmonare. Dall'aorta, attraverso i grossi vasi che via via si diramano fino a divenire finissimi capillari, il sangue arterioso fornisce ossigeno e sostanze nutritive ai tessuti e si carica di scorie e di anidride carbonica. Nel cuore dell'uomo come in quello dei mammiferi il sangue ricco di ossigeno e quello carico di anidride carbonica non vengono mai a contatto.

Struttura e funzionamento del muscolo cardiaco

IL SANGUE

Il sangue è un tessuto circolante costituito da un mezzo liquido detto plasma e da cellule appartenenti a tre tipi diversi:globuli rossi, globuli bianchi, e piastrine.

Gli elementi corpuscolari presenti nel sangue vengono prodotti dal midollo osseo che possiede le cellule percursori.

I globuli rossi sono cellule prive di nucleo a forma di dischi biconcavi che nella specie umana sono contenuti in ragione di 5.000.000 per millesimo di litro di sangue.

Nei globuli rossi è contenuta l'emoglobina che è responsabile del trasporto dei gas, soprattutto dell'ossigeno.

I globuli bianchi sono mille volte meno numerosi dei globuli rossi e comprendono diversi tipi di cellule.

Le cellule che contengono granuli citoplasmatici, vengono dette granulociti, e sono deputati alla fagocitosi (ingestione di particelle batteriche ecc.);

le cellule deputate alla risposta immune sono dette linfociti.

Le piastrine sono i più piccoli elementi del sangue ed hanno una funzione essenziale nella formazione del coagulo, dell'arresto, cioè delle emorragie.

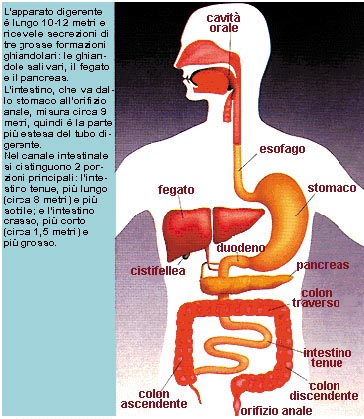

L'APPARATO DIGERENTE

Nell'uomo, come negli altri vertebrati, il tubo digerente è completo e munito di aperture alle due estremità (la bocca e l'ano). Per la maggior parte della sua lunghezza il tubo è circondato da strati di muscolatura liscia che contraendosi provocano il rimescolamento del contenuto. Il calibro del tubo è molto variabile, ampio in alcuni punti e stretto in altri. La bocca costituisce l'apertura superiore del tubo digerente: in essa svolgono la loro attività i denti, la lingua e le ghiandole salivari. I denti frantumano il cibo riducendolo a pezzi più minuti; durante la masticazione si ha il mescolamento con la saliva. La saliva secreta dalle ghiandole salivari è un liquido leggermente vischioso che contiene un enzima digestivo (ptialina), che è attivo sugli amidi (pane, pasta, patate, ecc.). La lingua spinge il cibo all'indietro verso l'apertura dell'esofago. Quando il cibo entra nell'esofago l'apertura della trachea viene chiusa per evitare che il cibo provochi entrando nell'apparato respiratorio la soffocazione. Attraverso l'esofago il cibo viene trasportato allo stomaco con un movimento attivo; si ha cioè una serie di contrazioni e di rilassamenti della parete dell'esofago che provocano la discesa del bolo alimentare. Questa serie di contrazioni prende il nome di peristalsi. Lo stomaco è un organo a forma di sacco in cui si attua una parte importante del processo digestivo. Le ghiandole dello stomaco secernono acido cloridrico ed alcuni enzimi fondamentali per la scissione delle proteine e dei grassi (pepsina e lipasi). Il lavoro chimico dello stomaco è aiutato dalla sua muscolatura che contraendosi ritmicamente rimescola il cibo con il succo gastrico facilitandone l'azione. Oltre all'acido cloridrico e agli enzimi le ghiandole dello stomaco emettono una sostanza mucosa che serve in parte a proteggere la parete dello stomaco dall'effetto dannoso dell'acido cloridrico. Quando la produzione di questa sostanza diminuisce o viene in qualche modo alterata, lo stomaco tende a digerire se stesso e qualche parte del rivestimento viene lesionata. Questa ferita, spesso molto dolorosa si chiama ulcera. Lo stomaco comunica con l'intestino attraverso una valvola che si chiama piloro. Questa valvola si apre normalmente quando il cibo introdotto nello stomaco è stato definitivamente trasformato in un liquido denso che contiene grossi frammenti di sostanze proteiche e amminoacidi detto chimo. Quando il chimo defluisce nell'intestino tenue subisce l'influenza delle due più grosse e importanti ghiandole dell'apparato digerente: il fegato e il pancreas. Il fegato è un organo che si trova a destra in alto nella cavità addominale e rappresenta come un grosso filtro posto fra l'intestino e il cuore. È proprio al fegato infatti che vengono trasportate le sostanze assorbite nel corso della digestione, che vengono poi elaborate e in parte incamerate nelle riserve. Oltre a questa funzione di filtro il fegato ne svolge una molto importante nella digestione producendo labile. La bile prodotta dalle cellule epatiche viene raccolta in una piccola sacca detta cistifellea, da cui si versa nell'intestino al momento della digestione. Le sostanze contenute nella bile aiutano l'organismo a scindere ed assimilare le sostanze grasse. Anche il pancreas è una ghiandola di notevoli dimensioni, a forma triangolare, posta immediatamente dietro lo stomaco, nella parte superiore della cavità addominale. Il pancreas produce enzimi necessari alla scissione delle sostanze grasse, proteiche e zuccherine, non ancora definitivamente digerite dal precedente passaggio nello stomaco. A questo punto inizia il processo di assimilazione vero e proprio che avviene sempre nell'intestino tenue. Questa parte dell'intestino è costituita in modo da permettere il passaggio delle sostanze utili direttamente nel sangue e d'altronde le sostanze che vi giungono sono ormai ridotte a molecole abbastanza piccole da poter passare attraverso le membrane cellulari. La superficie assorbente dell'intestino tenue è molto aumentata in estensione da numerose piccole pieghe, chiamate villi, nelle quali scorrono le vene in cui filtrano le sostanze utili. L'ultimo tratto dell'intestino, l'intestino crasso, ha funzioni tutte diverse da quello che lo precede. Esso è infatti deputato alla raccolta ed alla eliminazione di tutte le parti di cibo che non sono state digerite. A mano a mano che le scorie non digerite vengono spinte in avanti dai movimenti peristaltici, una parte dell'acqua mescolata con esse viene riassorbita dalle pareti del crasso e le scorie assumono la forma di feci. Queste vengono poi eliminate attraverso l'ano che costituisce l'apertura inferiore del tubo digerente. Attorno all'estremità terminale dell'intestino esiste un manicotto di fibre muscolari, lo sfintere anale, che permette di governare con la volontà la sua apertura e quindi l'espulsione delle feci.LA DIGESTIONE

Tutti gli alimenti sono composti da sostanze che possono essere raggruppate in tre grandi famiglie:i carboidrati, i grassi e le proteine.

Gli alimenti devono essere digeriti, cioè essere sottoposti a trasformazioni chimiche tali da modificare la loro struttura molecolare.

Le loro molecole per poter essere assorbite dalla mucosa intestinale e passare nei vasi sanguigni e linfatici, devono venire scomposte in unità più piccole e semplici.

Pertanto i carboidrati, i grassi e le proteine vengono attaccate dai succhi digestivi che trasformano le molecole complesse in composti semplici come il glucosio, la glicerina, gli acidi grassi e gli amminoacidi.

Nei vari succhi, nella saliva, nel succo gastrico, nella bile, nel succo pancreatico e in quello enterico sono presenti vari enzimi che sono specializzati alle necessarie trasformazioni.

TAPPE DELLA DIGESTIONE

- Bocca:inizio della digestione con trasformazione dell'amido in uno zucchero (maltosio) ad opera della ptialina contenuta nella saliva.

- Stomaco:

inizio della digestione delle proteine ad opera della pepsina contenuta nel succo gastrico.

Ha inizio anche la digestione dei carboidrati.

I grassi non subiscono modificazioni.

- Duodeno, pancreas, cistifellea, fegato:

il chimo raggiunge il duodeno e viene a contatto con la bile e il succo pancreatico.

Nel succo pancreatico l'azione della tripsina continua la trasformazione delle proteine e l'amilasi e la maltasi agiscono sui carboidrati trasformandoli in composti semplici facilmente assimilabili dall'epitelio dell'intestino.

La bile con i suoi sali favorisce la suddivisione minuta dei grassi che vengono poi scissi dalla lipasi pancreatica.

La secretina e la pancreozinina della mucosa duodenale, a contatto con il chimo vanno a stimolare la produzione di succo pancreatico.

I prodotti finali della digestione, arrivati col sangue trasportato per mezzo della vena porta, vengono assorbiti dal fegato che, a sua volta produce la bile.

- Intestino tenue:

il succo enterico completa la scissione delle sostanze alimentari che vengono ridotte a composti semplici facilmente assorbibili dalle cellule epiteliali dei villi.

Durante il processo l'intestino tenue secerne acqua per fluidificare il chimo.

- Intestino crasso: il chimo nell'intestino tenue viene privato delle sostanze nutritive, che passano nel fegato attraverso la vena porta.

Nel passaggio finale attraverso l'intestino crasso viene riassorbita l'acqua e i sali minerali.

Inizia la formazione delle feci che verranno espulse attraverso il retto e l'ano.

L'APPARATO ESCRETORE

Negli animali superiori come nell'uomo l'escrezione avviene attraverso parecchi organi.Nell'uomo i reni formano l'urina, la pelle secerne sudore, i polmoni eliminano l'anidride carbonica, il fegato elimina con la bile alcuni prodotti tossici.

L'insieme di tutte queste funzioni contribuisce al mantenimento della costanza dell'ambiente interno.

Il sistema escretore vero e proprio è però costituito dai reni e dalle vie urinarie.

La struttura dei reni è piuttosto complessa.

Ogni rene è un organo a forma di fagiolo della lunghezza di circa 15 cm.

I due reni sono situati nella cavità addominale, lateralmente alla colonna vertebrale, uno per parte, dietro la massa dell'intestino, più o meno all'altezza della cintura.

Il rene destro che è situato proprio sotto il fegato, si trova appena qualche centimetro più in basso rispetto all'altro.

La parte concava del rene è rivolta verso l'interno e presenta una piccola sacca biancastra, il bacinetto, che continua in un lungo tubulo, l'uretere;

questo permette il passaggio dell'urina dal rene nella vescica.

La vescica è un organo cavo, situato in basso nell'addome dietro il pube.

Costituisce un serbatoio dell'urina;

quando l'urina si accumula nella vescica questa raggiunge un certo grado di tensione delle pareti e provoca un riflesso nervoso che stimola l'eliminazione del contenuto.

Anche l'imboccatura delle vescica è circondata, come l'ano, da un manicotto di fibre muscolari che, entro certi limiti, possono essere comandati dalla vostra volontà.

Ogni rene è formato da circa un milione di piccole strutture a forma di gomitolo che vengono appunto chiamate glomeruli.

Il glomerulo è munito di un lungo e sottile tubolo escretore e di un gomitolo di capillari;

il tubolo è chiuso ad un'estremità dove si allarga una struttura che avvolge il glomerulo come una mezza capsula;

l'altra estremità del tubolo si prolunga avvolgendosi su se stessa in maniera molto complicata.

In nessun punto della sua estensione il tubolo ha uno spessore superiore a quello di una singola cellula.

Ciascun tubolo sfocia infine in un tubo di calibro maggiore, detto tubolo collettore, e questo in canali sempre più grossi che vanno a sboccare nel bacinetto.

L'urina che è il liquido formato dal rene attraverso questa via defluisce nell'uretere e quindi nella vescica.

Il sangue da depurare giunge ai reni attraverso le arterie renali che si diramano dall'aorta e si disperde in tutte le piccole formazioni glomerulari all'interno di capsule formate dai tubuli.

Questa distribuzione assicura un intimo contatto fra la circolazione sanguigna e il tessuto renale dei tubuli.

Il sangue viene filtrato attraverso i glomeruli, si raccoglie nei capillari venosi ed esce dal rene attraverso le vene renali.

In questo percorso una parte dell'acqua e le sostanze nocive vengono incanalate a formare l'urina, mentre le sostanze utili vengono riassorbite con l'acqua e rimesse in circolo.

I reni funzionano per mantenere un livello costante di sali e di altre sostanze nel sangue ed è per questo che buona parte delle malattie che ledono questa funzione provocano una progressiva intossicazione.

Struttura e funzionamento dell'apparato urinario

IL SISTEMA LINFATICO

Il liquido che circonda le cellule nei vari tessuti è in continuo movimento e si rinnova continuamente.Questo liquido entra nella corrente sanguigna in due modi:

attraverso le pareti dei vasi e attraverso i vasi linfatici.

Infatti oltre al sistema cardiocircolatorio composto dalle arterie e dalle vene, l'organismo umano possiede anche un secondo sistema costituito da canali, piccole sacche di raccolta e ghiandole che viene detto sistema linfatico.

All'interno di questo circola appunto la linfa, che è un liquido ricco di sostanze grasse disciolte e di globuli bianchi.

Il sistema linfatico fa quindi parte del sistema circolatorio dell'organismo, in cui confluisce per mezzo di un grosso vaso detto condotto toracico che versa il suo contenuto nella vena cava.

Localizzate lungo i vasi linfatici esistono come si è detto, le ghiandole linfatiche o linfonodi che agiscono da filtri per eliminare i batteri ed altre sostanze nocive.

I linfonodi sono situati in vari punti del corpo:

intorno agli organi principali, sotto le ascelle, all'inguine, sotto la mandibola.

Spesso quando sono in corso delle infezioni, i linfonodi si gonfiano e si possono sentire sotto le dita.

Queste ghiandole linfatiche contengono globuli bianchi che possono inglobare particelle e digerirle.

Con questo meccanismo i batteri circolanti vengono catturati dalle cellule dei linfonodi ed eliminati dalla circolazione.

Altra funzione dei linfatici è quella di permettere lo scambio attraverso le loro sottili pareti di acqua e di sostanze che siano solubili in acqua.

DIFESE IMMUNITARIE

Il sistema immunitario degli esseri umani come quello di molti vertebrati è deputato alla eliminazione dei potenziali invasori. La risposta immune discende dalla esistenza di popolazioni diverse di linfociti B deputati alla sintesi degli anticorpi (risposta umorale) e linfociti T che presiedono alla risposta cellulare. La risposta umorale protegge contro le penetrazioni dei virus e batteri nel sangue, mentre la risposta cellulare è un sistema di eliminazione di virus intracellulari, funghi e parassiti, di cellule tumorali e di quelle dei trapianti. Le due risposte anche se distinte sono in stretta relazione e spesso si verificano contemporaneamente. La caratteristica fondamentale della risposta immunitaria è quella di riconoscere come estranee tutte le sostanze che non fanno parte dell'organismo e che vengono definite antigeni. La risposta alla presenza di un antigene è la sintesi di molecole di glicoproteine che vengono definite anticorpi. L'anticorpo ha una configurazione particolare che gli permette di reagire esattamente con l'antigene che ne ha stimolato la produzione. Dopo la reazione fra antigene e anticorpo, il complesso che si è formato può essere eliminato dall'organismo con vari sistemi. Nella risposta cellulare non vengono formati anticorpi circolanti; i recettori per l'antigene si trovano in alcuni linfociti detti linfociti T, che per mezzo di queste molecole superficiali si combinano specificamente con gli antigeni inglobandoli e provvedendo alla loro eliminazione. Alcune cellule T, sono dette linfociti killer e uccidono le cellule tumorali ed altre cellule dell'organismo, che per qualche motivo abbiano variato la fisionomia dei loro antigeni di superficie. Grazie a questi sistemi di riconoscimento l'organismo è in grado di reagire con numerosissimi antigeni comprese sostanze sintetizzate artificialmente. Un'altra peculiarità della risposta immunitaria è la memoria. L'organismo che venga in contatto per la prima volta con un antigene, impiega un certo tempo ad elaborare la risposta; al secondo contatto ed in tutti i contatti successivi anche a distanza di molto tempo la risposta è più rapida e molto più intensa grazie all'esistenza di una serie di linfociti nei quali è immagazzinata l'informazione relativa ad un dato antigene. Così si spiega il fatto che molte malattie infettive (morbillo, rosolia, vaiolo, difterite) si contraggono una volta sola e che è impossibile impedire la comparsa di certe malattie per mezzo della vaccinazione. Il vaccino non è che un antigene che viene artificialmente utilizzato per indurre in un certo organismo una difesa specifica e relativa memoria che verrà riutilizzata ogni volta che il microorganismo a cui quell'antigene appartiene si presenti a quell'organismo. Tenendo presente la quasi scomparsa di alcune malattie (vaiolo, tubercolosi, ecc.), a tutt'oggi in Italia sono obbligatorie le seguenti vaccinazioni infantili: - antidifterica (L. 6 giugno 1939 n° 891 - L. 27 aprile 1981 n° 166); - antitetanica (L. 20 marzo 1968 n° 419); - antipoliomielitica (L. 4 febbraio 1966 n° 51); - antiepatite virale B (L. 27 maggio 1991 n° 165). Le vaccinazioni antidifterica ed antitetanica si somministrano utilizzando un vaccino combinato (DT) oppure un vaccino combinato antidifterico-tetanico-pertossico (DTP oppure DTaP). La vaccinazione contro la pertosse, contro il morbillo, la parotite, la rosolia e quella contro le forme invasive da Haemophilus influenzae b (Hib, causante una forma di meningite batterica) sono invece raccomandate; come già detto, la vaccinazione contro la pertosse può essere somministrata in associazione con il DT; anche la vaccinazione contro il morbillo può essere somministrata, oltre che in forma singola, in associazione con la vaccinazione antiparotite ed antirosolia (MPR), entro il 24° mese di vita e, preferibilmente, al 12° - 15° mese.IL SISTEMA NERVOSO

Il sistema nervoso dell'uomo è costituito dal cervello, dal midollo spinale e dai nervi: cervello e midollo spinale sono il centro coordinatore dell'intera attività dell'organismo. Per il suo alto grado di specializzazione il cervello dell'uomo si distingue da quello di tutti gli animali. L'uomo infatti è capace di usare degli strumenti, di trasmettere pensieri complicati ad altri individui per mezzo del linguaggio, ha conoscenza di se stesso e del mondo che lo circonda. Al cervello giungono gli impulsi trasmessi dalle terminazioni nervose che si trovano negli organi sensoriali: vista, udito, tatto ecc. Oltre a ricevere gli impulsi il cervello è in grado di emetterne e in questo modo esso controlla le risposte dell'organismo; il battito cardiaco, la respirazione, la secrezione delle ghiandole e tutte le altre funzioni e movimenti del nostro corpo sono governati dal cervello, il quale è responsabile anche di tutta una serie di funzioni di cui non siamo coscienti, come l'accelerazione del respiro e del battito cardiaco per sopperire le necessità di ossigeno durante la fatica, le contrazioni dello stomaco e dell'intestino, ecc. Il midollo spinale racchiuso nel canale vertebrale è costituito da fasci di fibre che rappresentano i prolungamenti delle cellule sensoriali della periferia e delle cellule motrici del cervello. Dal midollo spinale hanno inoltre origine i nervi che si distribuiscono ai vari tessuti e organi. L'attività svolta dalle cellule del cervello è un'attività elettrica che si manifesta con una serie di onde. Se si applicano sul cranio di un individuo degli elettrodi e li si collegano con un circuito si può vedere quale è l'attività elettrica del suo cervello e stabilire se vi sono alterazioni. Questo esame, cui si ricorre spesso nella pratica medica, si chiama elettroencefalogramma. I mammiferi rispetto agli altri vertebrati possiedono un sistema nervoso molto sviluppato. La cellula nervosa è l'elemento fondamentale dell'intero sistema e può avere forme e dimensioni molto diverse ma è costituita in un modo abbastanza costante: esiste un corpo cellulare, un lungo prolungamento chiamato neurite o cilindrone ed altri prolungamenti più sottili e ramificati detti dendriti. È difficile definire l'impulso nervoso. Se ci pungiamo un dito avvertiamo contemporaneamente il dolore della puntura e l'impulso a ritirare la mano. La sensazione dolorosa della puntura si trasmette attraverso i neuroni (i quali, come si è detto, sono molto vicini, ma non attaccati gli uni agli altri), per mezzo di sostanze chimiche che si liberano via via negli spazi fra cilindroni e neuriti. L'impulso di risposta viaggia attraverso le fibre con lo stesso sistema e interessa i muscoli che fanno contrarre la mano.Le parti del cervello e le sue funzioni

LA CELLULA NERVOSA

Una cellula nervosa è costituita da un corpo cellulare e da due tipi di prolungamenti:il neurite o cilindrone che continua in una fibra nervosa e dendriti riccamente ramificati;

la cellula nervosa e i suoi prolungamenti costituiscono per l'appunto il neurone, che sarebbe l'unità di base del sistema nervoso.

I vari neuroni che compongono il sistema non sono tutti in contatto l'uno con l'altro, sono semplicemente contigui e la corrente nervosa dello stimolo si trasmette dagli uni agli altri.

La capacità dei neuroni di generare e condurre impulsi elettrici dipende dalla presenza di molecole proteiche complesse che la cellula sintetizza e poi dispone in diversi punti della membrana cellulare.

Gli impulsi nervosi non sono isolati, vengono trasmessi a raffiche con diverse frequenze:

quando raggiungono la sinapsi (connessione fra le fibre terminali di un assone e i dendriti di un'altra cellula) alcune vescicole che contengono le sostanze neurotrasmettitrici (aceltilcolina) le liberano nello spazio fra le diramazioni.

Il neurotrasmettitore raggiunge le proteine recettori della membrana della cellula al di là della sinapsi e induce una modificazione di potenziale che assicura la ulteriore propagazione dello stimolo.

Ciascun neurone è eccitato specialmente da un determinato stimolo.

Le cellule nervose della retina sono eccitate in modo specifico dagli stimoli luminosi, le cellule della coclea (organo situato nell'orecchio interno) dagli stimoli sonori e così via.

Perché un neurone venga eccitato occorre che lo stimolo raggiunga una certa intensità, che si chiama soglia.

Nel sistema nervoso i neuroni sono raggruppati in sistemi cioè in gruppi che hanno la stessa funzione:

esistono neuroni afferenti che portano gli stimoli alla periferia al centro e neuroni efferenti che portano gli eccitamenti dal centro della periferia.

Esistono poi dei neuroni di collegamento fra i due sistemi e dei gruppi di cellule che essendo deputati tutti ad una specifica funzione prendono il nome di centri:

vi sono così centri per la visione, per il movimento degli arti, per la respirazione, ecc.

I meccanismi che permettono la formazione degli impulsi nervosi

I RIFLESSI

Gli stimoli dell'ambiente esterno, determinano un eccitamento dei neuroni afferenti:lo stimolo percorre il neurone fino alle sue ultime terminazioni nella sinapsi e passa ad un neurone efferente che viene percorso in senso centrifugo fino all'organo interessato, per esempio un muscolo, e ne provoca la contrazione.

Questo è un riflesso molto semplice, ma normalmente i neuroni intercalati fra l'afferente e l'efferente sono più di uno e il riflesso si complica.

I riflessi condizionati sono una categoria un po' particolare.

Essi consistono nel fatto che uno stimolo di per sé inadatto a produrre una determinata reazione, può diventare efficace se associato più volte con un altro adeguato.

Gli eccitamenti ricevuti dal nostro organismo sono solo raramente isolati:

alcuni di questi eccitamenti sono suscitati da stimoli che danno sempre certe reazioni riflesse:

così un richiamo fa voltare la testa, l'odore del cibo determina la secrezione salivare comunemente detta «acquolina in bocca».

Viceversa un suono di campanello o la comparsa di un luce rossa non produrrà mai l'acquolina in bocca:

se però associamo varie volte il suono del campanello alla comparsa del cibo, dopo un certo periodo di tempo il suono del campanello sarà in grado di provocare l'acquolina anche se il cibo non compare.

Lo stimolo indifferente o inadeguato diventa efficace.

Questo è un tipico riflesso condizionato osservato in molti esperimenti eseguiti verso la fine del secolo scorso, da uno scienziato russo, Ivan Petrovic Pavlov (1849-1936).

I meccanismi che regolano i riflessi nervosi

I SENSI

I sensi sono il tramite esistente tra l'uomo e il mondo esterno.VISTA

L'organo della vista è l'occhio che è costituito fondamentalmente da alcune lenti e da un insieme di terminazioni nervose che captano gli stimoli luminosi e visivi trasmettendoli al cervello attraverso il nervo ottico.Le terminazioni nervose sono situate sulla retina che funziona come la pellicola di una macchina fotografica:

alcune terminazioni simili a piccoli cilindri detti perciò bastoncelli servono per distinguere i colori.

Il sistema delle lenti è formato dalla cornea e dal cristallino.

La cornea, funziona come una lente convessa captando i raggi luminosi e deviandoli verso l'interno dell'occhio.

Subito dietro alla cornea, separato dalla camera anteriore, c'è il cristallino la cui funzione è quella di far convergere le immagini al centro della retina da dove esse vengono inviate al cervello che le elabora.

La vera immagine ricevuta dal cervello è quindi quella di un insieme di puntini luminosi molto ravvicinati;

poi un processo psichico di elaborazione permette di costruire con essi delle immagini vere e proprie.

Le immagini vengono proiettate invertite sulla retina.

Organi accessori dell'occhio sono i muscoli che ne permettono i movimenti le palpebre che lo proteggono e la muscolatura del cristallino che contraendosi e rilasciandosi fa sì che gli oggetti siano sempre a fuoco almeno entro una certa distanza.

Vi sono animali che hanno organi della vista assai differenti.

La percezione della direzione può essere garantita anche da una sola cellula di senso visivo come accade, ad esempio, per il lombrico; tuttavia in questo caso la percezione è limitata alla intensità della luce e della direzione.

Le fossette ocellari, tipiche di molluschi come la patella, sono formate da una depressione dell'epitelio che contiene le cellule sensitive; funzionano in modo da precisare meglio la direzione della luce.

Questi occhi sono già provvisti di strati che funzionano come lenti.

Struttura e funzionamento dell'apparato visivo

Implantologia di lenti oculari

La percezione del colore e le proprietà della luce

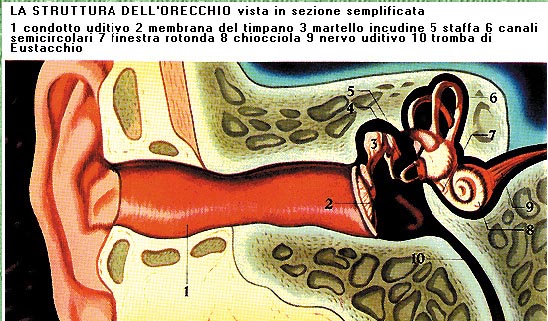

UDITO

L'organo dell'udito è l'orecchio, dotato inoltre anche di una serie di strutture che consentono di conservare l'equilibrio. Esternamente l'orecchio è costituito dal padiglione auricolare che raccoglie i suoni e li convoglia verso l'interno attraverso il condotto uditivo fino al timpano. Il timpano è una sottile membrana che entra in vibrazione quando i suoni la raggiungono e trasmette le onde sonore ad una catena formata da tre piccolissimi ossicini, che per la loro forma sono chiamati martello, incudine e staffa. Anche la catena degli ossicini entra in risonanza trasmettendo le vibrazioni all'orecchio interno che è il vero e proprio organo dell'udito. Questo è costituito da un organo complicatissimo a forma di chiocciola, detto coclea (che in latino vuol dire appunto chiocciola). La coclea contiene un liquido in cui si trasmettono le onde sonore ed ha le pareti tappezzate di cellule uditive che presentano alla superficie una frangia di piccolissimi peli. Le fibre del nervo dell'udito che sono in contatto con queste cellule captano le vibrazioni sonore e le trasportano al cervello che le trasforma in suoni.

Struttura e funzionamento dell'apparato uditivo

TATTO

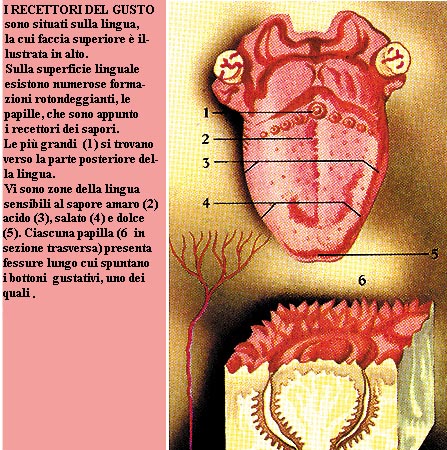

Il tatto è un tipo di sensibilità che permette di percepire non sola pressione ma anche il caldo, il freddo, il dolore, il piacere ecc. La percezione di tutte queste sensazioni è collegata a particolari corpuscoli che agiscono da ricettori e che sono posti in zone più o meno profonde della cute. Essi ricevono la sensazione di contatto, di pressione più o meno intensa e la trasmettono attraverso una serie di fibre nervose al cervello. Alcuni di questi ricettori superficiali sono così sensibili che percepiscono un alito di aria, mentre altri sono stimolati solo da pressioni abbastanza forti. Così si può avere la sensazione del terreno su cui ci si muove, ecc. Altri ricettori di struttura differente percepiscono calore, freddo e dolore e ciascuno di questi tipi di ricettori è distribuito più o meno fittamente in certe aree del corpo umano. A ciascuna di queste aree corrisponde nel cervello un'area dove le fibre possono convogliare i particolari stimoli, che vengono elaborati e trasformati in sensazioni.GUSTO

Il senso del gusto è connesso con l'olfatto. Il senso del gusto è localizzato in alcune zone della lingua: la punta percepisce il sapore dolce e salato, i lati percepiscono il salato, i bordi percepiscono l'acido e il fondo percepisce l'amaro. L'apprezzamento dei vari sapori è deputato alle papille gustative che sono affondate nella mucosa della lingua: si tratta di gruppi di cellule che comunicano con la superficie mediante un poro gustativo. Alla base delle cellule ci sono fibre nervose che trasportano gli stimoli al cervello. Nell'uomo le papille sono circa un migliaio. Altri animali ne hanno molto più di noi come il maiale che ne possiede 5000.

I principi che regolano il gusto

OLFATTO

Il senso dell'olfatto o odorato è localizzato nel rivestimento mucoso della parte superiore della cavità nasale. Le sensazioni odorose sono captate da peli sottili delle cellule olfattive. Ognuna di queste cellule possiede un certo numero di granuli di pigmento, da ognuno dei quali fuoriesce un pelo olfattivo: il piccolo strato di acqua che mantiene umida la mucosa fa sì che le sostanze odorose si sciolgano in essa facilitandone il contatto con le cellule apposite. Le fibre nervose che partono da queste cellule trasmettono al cervello gli stimoli olfattivi che poi vengono classificati in odori dolci, amari e aromatici in base ad un processo psichico. L'olfatto non è un senso molto sviluppato nell'uomo: esistono mammiferi in cui l'olfatto è talmente sviluppato da permettere delle distinzioni sottilissime, cosa che avviene per esempio per i gatti o i cani.LE SECREZIONI INTERNE

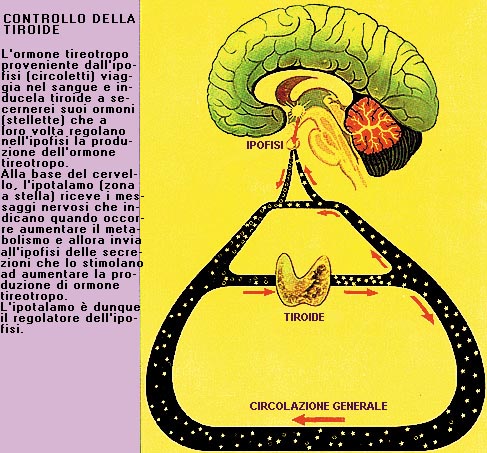

Le diverse funzioni dell'organismo sono coordinate da una serie di composti chimici, che le regolano e garantiscono l'equilibrio interno dell'individuo. Molti composti chimici entrano nell'organismo provenendo dall'ambiente esterno; questo vale per esempio per l'ossigeno, le vitamine e i sali minerali. Ma anche l'ambiente interno può costruire una grande quantità di sostanze coordinatrici fra cui gli e gli ormoni. Per ormone si intende generalmente una sostanza, prodotta dalle cellule di alcuni tessuti dell'organismo, immessa direttamente nel sangue che funziona come mediatrice chimica intervenendo nella regolazione del metabolismo, dell'accrescimento, ecc. Le ghiandole che producono ormoni sono le ovaie, i testicoli, l'ipofisi, l'epifisi, la tiroide, il timo, le paratiroidi, le capsule surrenali e il pancreas. La classificazione degli ormoni può essere fatta in base alla loro natura chimica, agli effetti che producono, alle ghiandole che li sintetizzano. Esistono alcune sostanze, che pur non essendo prodotte da una particolare ghiandola si comportano come veri e propri ormoni. Il problema delle coordinazioni è molto complesso, perché tanto i nervi che gli ormoni possono esercitare la loro azione sugli stessi organi e a loro volta i nervi per mezzo di sostanze chimiche possono agire sulle ghiandole e così stimolarne o inibirne l'attività.EPIFISI o GHIANDOLA PINEALE

È una ghiandola che secerne ormoni che stimolano lo sviluppo degli organi genitali.IPOFISI o GHIANDOLA PITUITARIA

Gli ormoni prodotti regolano l'accrescimento e lo sviluppo del corpo.Hanno influenza sui processi di metabolismo delle proteine e dei grassi.

SURRENALE

Ha forma di berretto frigio.Si trova adagiato sulla parte superiore del rene.

In sezione si osservano una zona esterna (sostanza corticale) e una zona interna (sostanza midollare).

Il surrene secerne l'adrenalina.

L'adrenalina regola l'afflusso di glucosio, del quale stimola la formazione.

TIROIDE

L'ormone principale prodotto dalla tiroide è la tiroxina che ha una funzione essenziale per l'accrescimento normale.La mancanza di questa sostanza provoca cretinismo.

Le secrezioni della ghiandola contengono iodio.

TIMO

Ha il massimo sviluppo nei bambini, mentre negli adulti la sua funzione tende a scomparire.Gli ormoni prodotti agiscono sullo sviluppo generale dello scheletro e dei muscoli.

PARATIROIDI

Sono un gruppo di ghiandole sulla faccia posteriore dei lobi tiroidei.L'ormone prodotto regola la percentuale di fosforo e di calcio del sangue.

PANCREAS

Secerne due ormoni molto importanti: l'insulina e il glucagone.L'insulina accelera il passaggio delle molecole di glucosio dal sangue alle cellule, mentre il glucagone tende a far passare nel sangue il glucosio proveniente dall'intestino e dal fegato.

OVAIA

È la ghiandola genitale femminile.Produce la follicolina e il progesterone che regolano le fasi del ciclo mestruale.

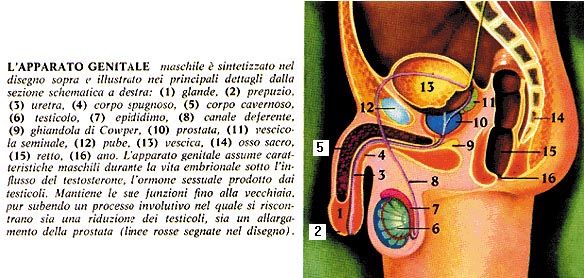

TESTICOLO

Ghiandola sessuale maschile.Produce un ormone che regola la comparsa dei caratteri sessuali secondari e stimola la funzione sessuale.

GLI ORGANI SESSUALI

La funzione riproduttiva corrisponde alla esigenza della conservazione della specie. Non si tratta cioè di una funzione indispensabile alla sopravvivenza dell'individuo, ma se gli apparati riproduttivi di tutti gli individui di una certa specie fossero contemporaneamente bloccati, la specie si estinguerebbe. I metodi di riproduzione delle specie si sono evoluti in modi molto differenti nel corso dei millenni. Nell'uomo gli apparati genitali del maschio e della femmina hanno strutture anatomiche differenziate. L'apparato genitale maschile è costituito dai testicoli con alcune strutture accessorie e dal pene. I testicoli di quasi tutti i mammiferi sono situati nello scroto, che è una sacca di pelle sporgente in fondo alla parete dell'addome. Gli spermatozoi si sviluppano all'interno di un groviglio di tubuli filiformi della lunghezza complessiva di quasi 230 m. I tubi confluiscono tutti in un condotto di dimensioni maggiori, l'epididimo, anch'esso avvolto a spirale e situato sopra il testicolo. Strutture accessorie del testicolo sono la ghiandola prostatica e le vescicole seminali. Queste secernono il liquido seminale, che trasporta gli spermatozoi che vi nuotano dentro. Ogni individuo maschio adulto normale produce molti milioni di spermatozoi, i quali non hanno una vita molto lunga e vengono eliminati dopo pochi giorni. Il pene costituisce il mezzo di trasporto degli spermatozoi all'interno dell'apparato femminile attraverso la vagina. L'apparato genitale femminile è costituito dalle ovaie, dall'utero e dalla vagina. Le ovaie rappresentano il corrispondente dei testicoli nel maschio. Sono due piccoli organi a forma di fagiolo situati all'interno dell'addome e collegati all'utero attraverso l'ovidotto. Ogni uovo si sviluppa in una piccola vescicola alla superficie dell'ovaia, detto follicolo. Il follicolo è ripieno di liquido e quando l'uovo è maturo, scoppia liberando contemporaneamente il fluido e l'uovo. Al contrario dei testicoli, che producono migliaia di spermatozoi, l'ovaia produce un solo uovo per volta. La liberazione dell'uomo viene detta ovulazione. L'uovo liberato viene sospinto verso l'utero. L'utero è un organo a pareti muscolari molto robuste a forma triangolare che si trova in fondo all'addome dietro alla vescica. Se durante la discesa verso l'utero l'uovo incontra uno spermatozoo, esso viene fecondato, e il rivestimento dell'utero è fatto in modo da poterlo accogliere, proteggere e nutrire. Se l'uovo non è stato fecondato, il rivestimento dell'utero si distrugge, cade e viene eliminato con l'uovo e con del sangue attraverso la vagina. Questo processo di eliminazione del rivestimento dell'utero non utilizzato è chiamato mestruazione. La vagina è il tratto iniziale dell'apparato genitale femminile e costituisce il canale di passaggio degli spermatozoi verso l'utero e del contenuto dell'utero verso l'esterno. Se l'uovo viene fecondato dallo spermatozoo, si avrà lo sviluppo all'interno del corpo della madre di un nuovo individuo. Questo processo nella specie umana richiede nove mesi di tempo. In questi nove mesi l'uovo rimane annidato ben protetto dentro l'utero che man mano diventa più grosso. Dall'uovo si sviluppa quindi un essere completo che finché vive nel ventre della madre è nutrito attraverso un organo apposito che si chiama placenta. Al termine dei nove mesi di gravidanza, l'utero si contrae e spinge fuori il bimbo attraverso la vagina. Anche la placenta viene emessa subito dopo e l'utero piano piano riprende le sue piccole dimensioni abituali. Il meccanismo attraverso cui il figlio viene alla luce si dice parto. Quando il bimbo è nato ha bisogno di ricevere il nutrimento dall'esterno e di essere protetto dal freddo. Al nutrimento provvede la madre che allatta il piccolo. L'apparato genitale femminile comprende infatti anche le ghiandole mammarie o mammelle. Quando una donna partorisce le mammelle secernono il latte, che contiene tutte le sostanze necessarie alla crescita del bambino fino a quando il suo organismo non è in grado di nutrirsi con sostanze più complesse, che al momento della nascita non sarebbe in grado di digerire.

LA RIPRODUZIONE

Può accadere che alcune coppie, pur desiderando dei figli, non riescano ad averne. Questa sterilità può essere dovuta a diversi motivi e numerosi sono gli espedienti messi in atto per aggirarla. Uno dei primi sistemi è costituito dall'inseminazione artificiale. Questo consiste nel portare artificialmente lo sperma a livello dell'utero per mezzo di una cannula. In questo caso l'ovulo appartiene alla madre e gli spermatozoi possono appartenere al partner oppure provenire da una «banca» di spermatozoi congelati. Un altro sistema consiste nel prelevare un ovulo alla madre e far avvenire in vitro (gravidanza in provetta), la fecondazione da parte degli spermatozoi del padre o di una banca. Dopo le prime divisioni l'ovulo fecondato viene reinserito nell'utero della madre preparato da un adeguato trattamento ormonale. Una variazione di questa tecnica consiste nell'inserire l'ovulo fecondato in vitro in un utero diverso a quello della madre, messo a disposizione da un'altra donna. La scienza, in continua evoluzione, continua a proporre nuove tecniche di fecondazione assistita (inseminazione intrauterina, microiniezione, ecc.) che, spesso, scatenano dei veri e propri dibattiti di carattere bioetico coinvolgenti numerosi soggetti (Chiesa, partiti e movimenti politici, associazioni di difesa della vita, ecc.) e che prevedono la tutela, e la limitazione, di tipo legale.Le fasi della fecondazione umana

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()